「寝る子は育つ」ということわざがありますが、腎臓のエネルギーを充実させるには質のよい睡眠が欠かせません。

「毎日7時間寝ているのに疲れが取れない」

「朝起きるのがつらくて一日中だるい」

もしかすると腎臓からのSOSかもしれませんよ。腎臓の健康と睡眠の関係性について、東洋医学の観点から考えます。

「腎」は生命力の源! 睡眠との深い関係

古代から伝わる「夜間養腎」という考えかた

東洋医学では夜の時間帯(午後11時〜午前3時)を「腎の時間」と呼び、腎のエネルギーが最も活発に回復する貴重な時間帯といわれています。

腎の時間を大切にして腎を養うことを「夜間養腎(やかんようじん)」と呼びます。現代人にあまり知られていませんが、健康長寿の秘訣として古くから重視されてきました。

腎はただの臓器ではなく、生命力の根源を蓄える場所とされています。腎の生命力は成長・発育・生殖・老化をコントロールする重要なエネルギーなのです。

夜更かしが老化を早めるのは、腎の回復時間を削ってしまうから。午後11時以降も活動を続けると腎が十分に休息を取れず、生命力の消耗が激しくなるのです。

腎臓の働きと睡眠サイクルの意外な関連性

腎は生命力をコントロールする重要な場所です。身体の充電池のような役割を果たしているんですね。睡眠の質が悪いと充電がうまくいかず、疲れやすくなったり集中力が続かなくなったりします。

腎には昼と夜で異なる働きがあります。

- 夜は休息モード▶︎エネルギーを溜め込む

- 昼は活動モード▶︎エネルギーを使う

昼夜のリズムが乱れると、慢性疲労や集中力低下を招いてしまうのです。

睡眠不足は腎の健康に直接的な影響を及ぼし、身体全体の健康状態を悪化させる要因になります。

- 生命力の消耗による早期老化

- エネルギー不足による慢性疲労

- 精神バランスの乱れによる不安定さ

現代社会の睡眠問題が腎を弱らせている

厚生労働省の調査によると、日本人の平均睡眠時間は6時間27分(働き世代に限る)と、世界最短レベルです。日本睡眠学会によれば、4人に1人が睡眠に関する悩みを抱えているとのこと。睡眠の質が低いと感じるひとや、入眠困難・中途覚醒などの症状を訴えるひとが多いのです。

現代のストレス社会は腎に大きな負担をかけています。慢性的なストレスは身体のエネルギーを消耗し、腎機能を低下させます。結果、身体が冷えやすくなり、不眠症状が現れるのです。

睡眠問題が解決しない根本原因は、睡眠の量ではなく質にあるんですね。早く帰宅してもスマホを見続けたり夜更かしをしたりすれば、腎の回復にはつながりません。

あなたの腎を疲れさせている3つの睡眠習慣

夜更かしが陰のエネルギーを消耗させる

午後11時以降の活動は、腎の休息時間を奪ってしまいます。腎は夜間に身体を回復させるエネルギーを作り出すため、夜遅くまで起きていると回復作業が十分にできないのです。

以下のような症状はありませんか? 腎の回復不足になると現れる、身体からのサインです。

- 手足のほてり

- 口の渇き

- 寝汗

- イライラしやすい

- 髪の毛のパサつき

- 肌の乾燥

夜型生活が招く5つの不調もあげましょう。

- 慢性疲労

- 集中力低下

- 免疫力低下

- 肌荒れ

- 早期老化

女性は月経周期に影響を与える可能性がありますよ。

不規則な睡眠リズムが体内時計を狂わせる

シフト勤務者は生活リズムを崩しやすく、身体への負担が大きいとされています。不規則な睡眠パターンが腎の自然なリズムを乱し、エネルギーの回復を妨げているのです。

注意が必要なのは週末の寝だめ。平日の睡眠不足を週末で補おうとすると、体内時計がさらに乱れ、腎のリズムが整わないんですね。

体内時計をリセットするには、毎日同じ時間に起床し朝日を浴びること。就寝時間がバラバラでも、起床時間を一定にするだけで改善効果が期待できますよ。

デジタル機器のブルーライトが腎の回復を妨げる

メラトニンは腎の回復を助ける重要なホルモン。ブルーライトは睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制してしまいます。寝る前にスマホを見る習慣は、腎を弱らせてしまうのです。

ブルーライトがメラトニン分泌を抑制

→睡眠の質が低下

→腎の回復時間が減少

→生命力の消耗が進む

悪循環ですよね。

デジタルデトックスするには、就寝2時間前からスマホやパソコンを使わないことがいちばんなんですね。最初は就寝時間30分前から始めて徐々に時間を延ばしていくと実践しやすいですよ。

「夜間養腎」で理想の睡眠を手に入れる

腎臓のリズムに合わせた理想の就寝・起床時間

腎の活動リズムに合わせた生活スケジュールは、午後10時30分就寝→午前6時起床が理想的。腎の回復時間である午後11時〜午前3時を最大限活用できるんですね。

年代や体質によって最適な睡眠時間は異なります。個々の生活スタイルや体質に合わせた睡眠時間を確保し、睡眠の質を高めましょう。

最適な睡眠時間

〈年代別〉

- 20〜30代:7〜8時間。体力があり安定した睡眠を維持しやすい年代

- 40〜50代:6.5〜7.5時間。仕事や家庭の負担が増え睡眠時間が短くなる傾向

- 60代以上:6〜7時間。加齢に伴い必要な睡眠時間が短くなってくる

〈体質別〉

- 冷え性のひと:7.5時間以上。体温調節が難しいので十分な休息が必要

- ほてりやすいひと:6.5〜7時間。睡眠時間が短めでも問題ない傾向がある

早寝早起きに無理なくシフトするには、15分ずつ段階的に時間をずらすのがおすすめ。体内時計を徐々に調整できるので、身体に余計な負担がかかりにくいのです。1週間ごとにゆっくり調整していきましょう。

腎を養う睡眠環境づくりの秘訣

質のよい睡眠のため、寝室の環境を整えましょう。理想的な環境は

- 温度18〜20度:体温が下がりやすく快適な睡眠を促進する

- 湿度50〜60%:乾燥や湿気による不快感を防ぐ

- 真っ暗な状態:光が入ると睡眠の質が低下する

腎は涼しく潤った環境を好むので、エアコンや加湿器を上手に活用しましょう。

腎を温める寝具選びも大切です。天然素材(綿、シルク、麻など)のパジャマや寝具を選びましょう。化学繊維は静電気が発生しやすく、肌に不快感を与えることがあります。

音と香りの工夫で、腎を穏やかにする効果が期待できます。川のせせらぎや雨音などの自然音、ラベンダーやサンダルウッドなどの香りは、リラックス効果が高いといわれていますよ。

就寝前30分の養腎習慣

腎をいたわるため、寝る前に簡単な習慣をつけるといいですね。

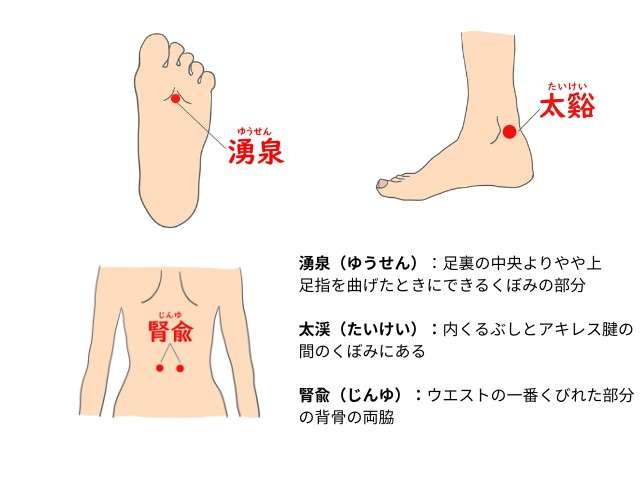

〈ツボ押し〉

3分間やさしく押しましょう。血流が改善され、腎のエネルギーが高まります。

- 湧泉(ゆうせん):足裏の中央よりやや上、足指を曲げたときにできるくぼみの部分

- 太渓(たいけい):内くるぶしとアキレス腱の間のくぼみにある

- 腎兪(じんゆ):ウエストの一番くびれた部分の背骨の両脇

〈入浴法〉

腎を温めるには、38〜40度のお湯に15〜20分間ゆっくり浸かりましょう。リラックス効果が高まり血行を促進します。入浴剤として岩塩や重曹を加えると、腎を温める効果が高まりますよ。

〈呼吸法〉

呼吸法を利用して心を静め、自律神経を整えましょう。腎の回復モードに切り替わります。

「4-4-8呼吸法」を10回繰り返しましょう。

- 4秒で息を吸い

- 4秒止めて

- 8秒でゆっくり吐く

夜間養腎は現代人にこそ必要!

睡眠は大切な充電の時間。スマートフォンも充電しないと動かなくなりますよね。わたしたちの身体も同じです。

完璧を目指す必要はないので、今日から小さな一歩を始めてみませんか。就寝時間を15分早めるだけでも十分です。身体のリズムを尊重し、腎を大切にする生活を続けていけば、きっと本来のあなたらしい毎日を取り戻せるはずです。

夜間養腎は古代から伝わる知恵ですが、現代人にこそ必要な考え方だと感じています。忙しい毎日でも、夜だけは腎のために時間を作ってあげると身体が喜びますよ。

体調や睡眠について気になることがあれば、ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。あなたの健康をサポートいたします。